隧道无线自组网通信解决方案

一、方案概述

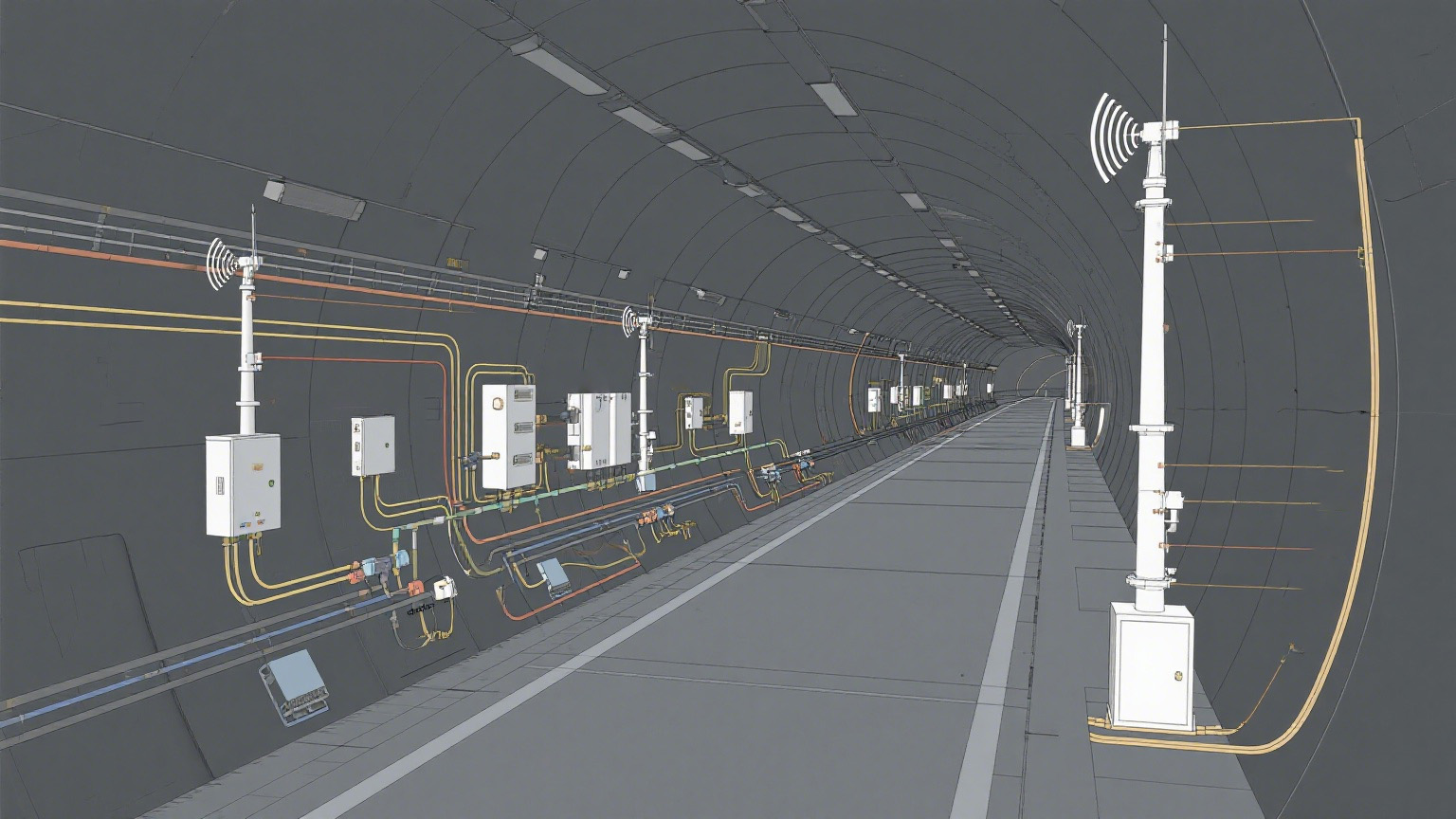

在隧道复杂环境下,传统通信网络部署困难、易受破坏,而无线自组网无需依赖预先架设的基础设施,能够快速自主形成网络,节点间可动态建立连接,实现数据的多跳传输,特别适用于隧道施工、灾害应急等场景,为隧道内人员、设备间的通信提供可靠保障。

二、网络架构设计

采用分层式网络架构,由底层节点层、中间路由层和上层应用层组成。底层节点层包含部署在隧道内的各类终端设备,如手持终端、车载通信设备、传感器节点等,负责数据采集与传输;中间路由层由性能较强的路由节点构成,承担数据转发和路径优化任务,确保数据高效传输;上层应用层则面向用户,提供语音通话、视频监控、数据交互等多样化通信服务。各层之间通过标准协议进行通信,保证网络的兼容性和扩展性 。

三、关键技术应用

(一)多跳路由技术

隧道环境狭长、障碍物多,信号易受遮挡,多跳路由技术允许数据在节点间通过多次转发绕过障碍物,找到最优传输路径。采用动态源路由协议(DSR),节点无需维护全网路由信息,通过按需发现路径,减少路由开销,提高网络效率。同时,结合链路质量评估机制,实时监测链路状态,当某条路径质量下降时,自动切换至备用路径,保障通信的连续性。

(二)抗干扰技术

隧道内存在多种电磁干扰源,如施工设备、电力系统等。采用跳频扩频(FHSS)和直接序列扩频(DSSS)技术,将信号分散在多个频段传输,降低干扰影响。同时,利用智能天线技术,根据信号源方向调整天线辐射方向,增强有用信号强度,抑制干扰信号,提升通信的可靠性。

(三)功率控制技术

为延长节点电池寿命、减少节点间干扰,引入功率控制技术。根据节点间距离和链路质量动态调整发射功率,近距离通信时降低功率,减少能量消耗和对其他节点的干扰;远距离通信或链路质量较差时,适当提高功率,确保数据传输的稳定性。

四、设备选型

(一)无线自组网节点设备

选择具备高集成度、低功耗、强抗干扰能力的节点设备。例如,工业级无线自组网模块,支持多种通信频段(如 2.4GHz、5.8GHz),传输速率可达数十 Mbps,工作温度范围为 - 40℃ - 85℃,满足隧道恶劣环境的使用要求。节点设备应具备防水、防尘、防震设计,防护等级达到 IP67 以上。

(二)骨干路由节点

骨干路由节点需具备强大的处理能力和数据转发能力。选用高性能的工业级路由器,配备多核处理器、大容量内存和存储,支持多种路由协议和网络接口(如以太网、光纤接口),可实现与外部网络的无缝对接。同时,配备备用电源,确保在突发断电情况下仍能持续工作数小时。

(三)终端设备

根据不同应用场景选择相应的终端设备,如支持无线自组网功能的手持对讲机,便于隧道内人员实时语音通信;便携式数据采集终端,可连接各类传感器,实现环境参数(如温度、湿度、有害气体浓度)、设备状态等数据的实时采集与传输;车载通信终端,安装在隧道施工车辆或巡检车辆上,实现车辆与控制中心的通信。

五、网络部署与实施

(一)前期规划

在隧道建设或改造前期,对隧道进行实地勘测,了解隧道的长度、结构、弯道数量、施工设备分布等信息。根据通信需求和环境特点,规划节点部署位置和数量,确保信号覆盖无盲区。对于长隧道,每隔一定距离(如 200 - 300 米)部署一个骨干路由节点,在人员活动频繁区域和关键施工点部署多个终端节点。

(二)设备安装与调试

按照规划方案,在隧道壁、顶部或设备上安装无线自组网节点设备和骨干路由节点。设备安装需牢固可靠,避免因隧道内震动导致设备松动。安装完成后,进行设备调试,配置网络参数(如频段、信道、节点 ID 等),测试节点间的通信连接和数据传输性能,确保网络正常运行。

(三)网络优化

通过网络监测工具实时监控网络运行状态,分析网络性能指标(如吞吐量、延迟、丢包率等)。根据监测结果,对网络进行优化调整,如调整节点发射功率、优化路由路径、增加或减少节点数量等,提高网络的整体性能和稳定性。

六、网络管理与维护

建立网络监控中心,通过专用的网络管理软件对隧道无线自组网进行实时监控。监控内容包括节点状态(在线 / 离线、电量、信号强度)、数据流量、路由信息等。当出现节点故障、链路中断等异常情况时,系统自动报警,并定位故障位置,便于维护人员及时处理。维护人员接到故障报警后,利用网络管理软件提供的诊断工具对故障进行分析,判断故障原因(如设备硬件故障、软件故障、网络攻击等)。对于硬件故障,及时更换损坏的设备;对于软件故障,远程更新或修复软件程序;对于网络攻击,采取相应的安全防护措施,如调整防火墙策略、更新加密密钥等,确保网络快速恢复正常运行。定期对无线自组网设备的软件进行升级,修复已知漏洞,优化性能,增加新功能。在软件升级前,进行充分的测试,确保升级过程不会影响网络的正常运行。同时,对网络管理软件进行维护,备份重要数据,优化数据库结构,提高系统的稳定性和响应速度。

七、安全保障措施

采用先进的加密算法(如 AES - 256)对传输数据进行加密,防止数据在传输过程中被窃取或篡改。节点间建立安全密钥交换机制,定期更新加密密钥,确保数据传输的安全性。设置严格的访问控制策略,只有经过授权的用户和设备才能接入网络。采用用户名和密码认证、数字证书认证等多种认证方式,确保用户身份的合法性。同时,对不同用户和设备分配不同的访问权限,限制其对网络资源的访问范围,防止非法操作。部署入侵检测系统(IDS)和入侵防御系统(IPS),实时监测网络中的异常行为和攻击信号。当检测到网络攻击时,系统自动采取防御措施,如阻断攻击源、隔离受感染节点等,保护网络安全。