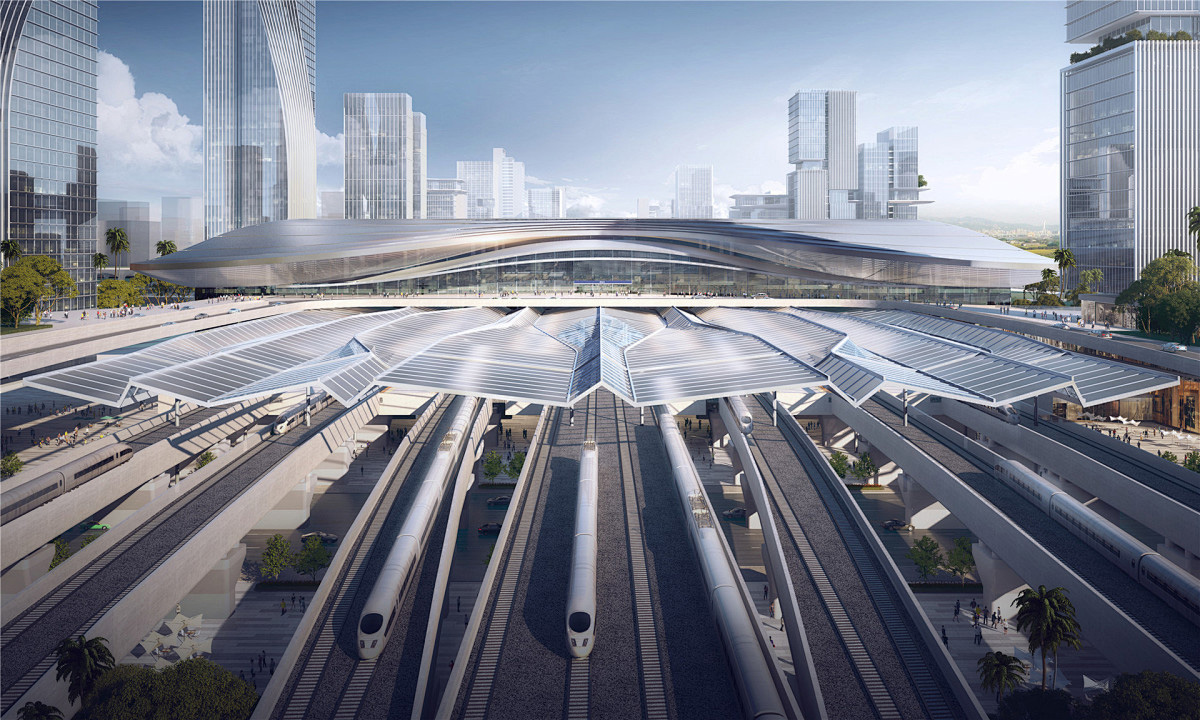

智慧车站无线通信解决方案

乌鲁木齐高铁站春运高峰期,30 万台移动设备同时接入网络,依托 5G-A 分布式大规模天线技术实现 “零拥塞、零卡顿”—— 旅客刷短视频、开 4K 视频通话均流畅无阻,工作人员通过平板实时调取列车检修数据,这一场景生动展现了现代车站对无线通信 “高容量、高可靠、低时延” 的核心诉求。本文围绕车站通信痛点、技术架构、场景落地及安全保障,细化关键环节,提供更具实操性的解决方案。

核心挑战与需求分析

车站无线通信的复杂性源于 “人流密集 + 场景多样 + 业务多元” 的叠加特性。日常运营中,三大矛盾尤为突出:早高峰站厅旅客连网成功率仅 60% 的 “覆盖 - 容量冲突”、列车调度系统与乘客 Wi-Fi 互不兼容的 “多系统孤岛问题”、设备故障需 2 小时到场维修的 “运维 - 应急割裂”,这些问题在春运、节假日等特殊时段会直接影响运营效率。

业务需求需分层保障:控制类业务是 “生命线”,如列车信号传输、道岔状态监控,需时延 < 50ms、可靠性 99.999%,一旦中断可能引发安全事故;管理类业务支撑日常运营,工作人员通过终端进行巡检打卡、调度指令接收,需稳定的语音和中等带宽数据(速率≥10Mbps);服务类业务关乎旅客体验,春运时数万用户并发刷票、看视频,乌鲁木齐高铁站经 5G-A 升级后,下行速率从 500Mbps 提升至 1.5Gbps,高清视频加载时间缩短 80%。

空间需求差异显著:站厅作为客流集散点,天津站采用 “宏站 + 小微站 + 新型室分” 立体组网,通过智能天线将信号精准投向人群,避免墙体遮挡导致的信号盲区;站台需应对列车进出的高速移动,切换时延必须 < 50ms,否则会导致车载 PIS 系统(乘客信息系统)画面卡顿;隧道封闭环境则依赖漏泄同轴电缆,北京地铁 17 条线路通过轨旁双 AP 冗余覆盖,确保列车在时速 120km 下仍能持续通信。安全层面,需符合等保三级标准,上海地铁通过环路传输保护机制,实现通信系统 99.99% 的可用性,单点故障不影响整体运行。

分层网络架构设计

采用 “双核心 + 多边缘” 混合架构,以 5G-A 和 Wi-Fi 6 为核心承载,搭配物联网专用网络,兼顾不同场景需求:

核心承载层:5G-A 通过多频段协同构建高速通道 —— 济南西站部署四频一体化 pRRU 模块,1.8GHz 保障广覆盖、2.3GHz/2.6GHz 承担主流业务、4.9GHz 提供超大带宽,下行峰值超 4Gbps;针对候车厅高密度场景,天津站应用 D-MIMO 技术(分布式大规模天线),将相邻 AP 的干扰信号转化为增强信号,实测峰值速率 1.6Gbps、平均速率 1.2Gbps。Wi-Fi 6 作为补充,TP-LINK AX6000 系列 AP 支持双频并发速率 5951Mbps,覆盖半径达 500 米,适合旅客休息区的高速上网需求,同时通过 “一次认证、全网漫游” 提升连网便捷性。

车地通信层:按需选择技术方案 —— 列车控制指令、紧急制动信号等关键数据,采用 LTE-M 专用系统(北京 19 号线、大兴机场线验证,切换时延 < 30ms);旅客看到的到站信息、广告视频等非安全数据,通过 WLAN 传输(北京 16 条线路应用,轨旁 AP 间隔 500 米部署),两种技术均需搭配漏缆覆盖,确保列车移动中的通信连续性。

物联网接入层:差异化适配设备特性 ——AI 摄像机、弓网监测摄像头等带宽敏感设备,通过 5G-A 切片获得专用信道(TP-LINK 智慧车站方案中,80 台摄像机同时传输 1080P 视频无卡顿);烟感报警器、温湿度传感器等低功耗设备,采用 NB-IoT 或 LoRa 技术,电池续航可达 3-5 年;湖南怀西编组站部署 UWB 定位网络,实现工作人员、检修工具的厘米级定位,避免人员误入危险区域。

边缘计算层:降低时延、优化带宽 —— 在车站机房部署 MEC 服务器,上海地铁将弓网监测视频的分析任务放在边缘节点,故障识别响应时间从原有的 10 秒缩短至 1 秒;非紧急数据(如客流统计报表)则上传云端,形成 “本地应急处理 + 云端大数据分析” 的协同模式,带宽占用减少 40%。

关键应用场景

智能调度与运维:推动运营模式升级。上海地铁依托 5G 专网,实时采集列车弓网高清图片,通过 AI 识别磨损痕迹,将维修模式从 “故障后修” 转为 “预判性修”,弓网故障发生率下降 30%;怀化西编组站的可视化调车系统,让地面调度员实时查看机车内视频,与司机双向语音沟通,配合 SAM 移动作业系统实现调度指令 “秒级传达”;5G 巡检机器人替代 80% 的车下人工巡检,能识别螺栓松动、刹车片磨损等故障,准确度 98%,单次巡检时间从 2 小时缩短至 30 分钟。

乘客服务体验:打造智慧出行场景。TP-LINK 方案中的 AI 摄像机生成实时客流热力图,车站可据此调整闸机开放数量、优化进出站路线,早高峰排队时间缩短 20%;乌鲁木齐高铁站的 5G-A 网络支持 AR 全景导航,旅客扫描二维码即可获得全站 3D 导览,精准找到检票口、卫生间;Wi-Fi 6 网络在提供高速上网的同时,通过短信认证实现实名认证,还能定向推送列车晚点通知、寻人启事,2024 年春运期间信息触达率达 95%。

应急通信系统:构建全链条保障。威仕普无线对讲系统采用适应性跳频技术,在车站设备密集区(如配电室、机房)也能保持清晰通话,抗干扰能力提升 50%;上海地铁的 5G 单兵系统,让应急人员携带的终端能传输 1080P 高清视频,后台可实时查看现场情况,定位精度达 10 米以内;日常状态下各网络独立运行,突发灾害时自动切换至冗余链路,卫星通信作为最后备份,确保 “断网不断联”。

物联网感知与控制:织密车站 “神经网”。安防领域,AI 摄像机通过人脸识别对接公安系统,2024 年某车站成功识别 3 名黑名单人员;环境监控方面,站厅内的温湿度传感器每 5 分钟上传一次数据,空调系统根据数据自动调节,能耗降低 15%;能源管理中,智能电表、水表通过 LoRa 技术自动抄表,避免人工统计误差,抄表效率提升 3 倍,形成 “感知 - 分析 - 决策 - 执行” 的闭环。

安全与冗余设计

网络安全防护:构建纵深防线。接入层采用 “数字证书 + MAC 地址白名单” 双重认证,防止非法设备接入;网络层部署 AI 驱动的下一代防火墙(NGFW),天津移动引入的系统能毫秒级识别异常流量(如 DDoS 攻击),自动调度资源阻断攻击;应用层对列车控制指令、调度语音等敏感数据,采用 SM4 国密算法加密,防止信息泄露;物联网设备通过网络切片与核心业务网隔离,即使单个传感器被入侵,也无法影响列车运行系统。

冗余容错设计:保障通信连续性。物理层采用双链路备份,上海地铁传输网络通过环路连接,单点断纤后 300ms 内自动倒换;设备层关键设备(如基站、交换机)配置热备份,故障时切换时间 <50ms,旅客无感知;电源系统配备 UPS 不间断电源和柴油发电机,断电后能支撑通信设备运行 4 小时以上;隧道区间采用 “漏泄电缆 + 定向天线” 混合覆盖,北京地铁双 AP 冗余设计,确保一台设备故障时,另一台立即接管。

运维监控体系:实现全时段掌控。基于 TP-LINK TUMS 管理平台,实时监控全网设备状态(如信号强度、带宽使用率),通过可视化界面展示网络拓扑,异常情况自动告警;引入 AI 预测性维护技术,威仕普监控软件能分析设备运行数据,提前 1 周预测潜在故障(如 AP 过载),2024 年某车站通过该技术避免 3 次大规模断网;建立 7×24 小时运维值班制度,重大故障 15 分钟内到场、1 小时内恢复,每月开展 1 次故障模拟演练,提升应急响应能力。

案例与技术演进

典型案例:上海地铁 5G 全覆盖工程覆盖 21 条线路、517 座车站,80% 线路升级为 5G-A,站台下行平均速率 600Mbps,隧道内速率 400Mbps,实施后设备故障处理时间缩短 50%,列车救援风险降低 40%;乌鲁木齐高铁站通过 5G-A D-MIMO 技术,单日承载 30 万台设备并发,旅客连网成功率从 75% 提升至 99%,维修车间借助远程诊断系统,设备检修效率提升 35%;济南西站四频组网后,高峰期瞬时承载用户 1.5 万人次,能耗降低 20%,下行平均速率达 1.2Gbps。

未来趋势:5G-A 通感一体化成为新方向,山东雪野高铁站已演示通过 5G-A 信号实现人流量统计、电子围栏预警,无需额外部署传感器;AI 深度赋能网络优化,天津移动的 AI 大模型能自动分析客流高峰规律,提前调度带宽资源,网络拥塞率下降 60%;绿色技术广泛应用,新型数字化室分模块能耗降低 30%,AP 智能休眠技术在夜间客流减少时自动关闭冗余设备,进一步节约能源。未来 3-5 年,车站无线通信将实现 “人 - 车 - 站 - 云” 无缝协同,成为智慧交通的核心支撑。

结语

车站无线通信不仅是 “信号覆盖” 的基础工程,更是支撑智慧运营的 “数字基座”。方案设计需兼顾 “当下需求” 与 “未来扩展”—— 既通过 5G-A、Wi-Fi 6 解决当前高密度、高带宽痛点,也为物联网、AI 应用预留接口。从上海地铁的智能运维到乌鲁木齐高铁的旅客体验升级,案例证明:优质的无线通信能让列车更安全、运营更高效、出行更便捷。对于运营方而言,这不仅是技术投入,更是提升核心竞争力的战略布局,最终将通过技术创新,让每一次车站旅程都充满效率与温度。